腸内フローラ(腸内細菌叢)とは?

今注目される『腸内フローラ』

ここ10年間、腸内の健康への関心が高まっています。

最近の研究で、うつ病や肥満、パーキンソン症候群に至るまで広くヒトの健康に影響を与えることがわかってきており、またメディアでも「腸活」という言葉が飛び交うようになったことからも、世間の関心の高さがうかがえます。

腸内細菌って何?

腸内には数百種類、数百兆個という数の細菌が生息しています。それはまるでお花畑のように腸中に広がっていることから、お花畑を表す〈flora(フローラ)〉 という言葉を使い、「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。(日本語の「叢(くさむら)」という言葉を使い、腸内細菌叢ともいわれます。)

そんなヒトに常在する細菌の重さは合わせて、なんと1~2kgとも。

その細菌のほとんどは酸素のない環境で生育する「偏性嫌気性菌」なので、酸素が極めて少ない大腸に限局して生息しています。

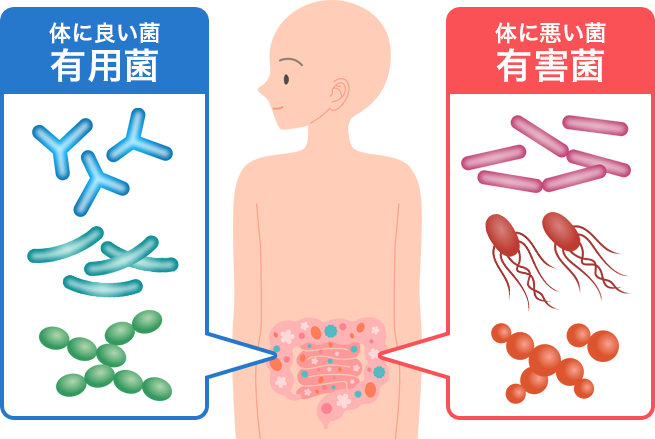

腸内細菌の役割

腸内フローラは、ヒトの体内で様々な機能を果たす豊富なエコシステムとして機能します。

腸内の細菌は、概してヒトの体が消化できない食物を分解し、重要な栄養素を生産し免疫系を調整して有害な細菌から体を守りますが、働きは菌種によって様々です。

ビフィズス菌・酪酸産生菌などの有益な腸内細菌は糖類や食物繊維などを選り分け、「単糖類」と「短鎖脂肪酸」に分解し、栄養素の合成や吸収などに貢献する「発酵」を行います。

ただし、菌種・菌株によっては逆にタンパク質などを分解し、有害な硫化水素やアンモニアを発生させる「腐敗」を行います。

バランスのよい腸内環境

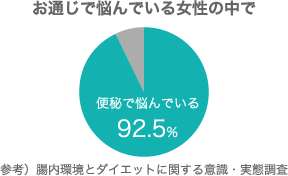

30~40代女性の腸内環境とダイエットに関するアンケート調査では、「お通じで悩んでいる」と回答した女性の中でも「便秘で悩んでいる」と答えた人は92.5%。

うち、「3日以上つづけてでないことがある」女性は64.5%という、回答の結果に。

理想的な腸内フローラにするには、バランスのよい腸内環境を常に保つことが大切になります。

健康なヒトは、腸内がビフィズス菌・酪酸産生菌などの有用菌(いわゆる「善玉菌」と称されている)がウェルシュ菌や腐敗菌、有害菌(いわゆる「悪玉菌」と称されている)の定着や増殖を抑えます。有用菌は有害物質を体外に排出するのを助ける作用もあります。

腸内フローラのバランスは、体調・食生活・年齢・ストレス・薬(抗生物質など)の服用といった、様々な要因によって日々変化をしてゆきます。

腸内環境が崩れるとどうなるの?

何らかの原因により、腸内の悪い菌のほうが優勢になってしまうと、有害物質が増えます。有害物質は、便秘や軟便などお腹の調子、お肌の調子を悪くすることがあります。

腸内環境を整えるとどうなるの?

腸内環境を整えるため、体にとって悪い菌を減らすためには、よい菌の代表でもある乳酸菌・ビフィズス菌を摂りましょう。また、酪酸産生菌を活性化させるために食物繊維を多く摂りましょう。

これら体によい菌は、悪い菌の定着・増殖を防いで、おなかの不調を改善します。

有用菌を増やしましょう

乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌といった菌は、腸内フローラのバランスを整える代表的な菌として知られています。これら体に有益な菌や、有益な菌を含む製品、食品は「プロバイオティクス」と呼ばれています。

また、食物繊維やオリゴ糖など難消化性炭水化物は「プレバイオティクス」と呼ばれており、有益な菌のエサとなることで、腸内環境の改善を助けることが期待されます。

近年では、プロバイオティクスとプレバイオティクスを両方バランスよく摂取できる「シンバイオティクス」の相乗効果が注目を集めています。

不調を感じているなら、腸内のチェックをしませんか?

腸内フローラバランスチェックを使うと腸内の状態を確認できます。

あなたの腸のタイプや菌の多様性や割合をはじめ、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸産生菌などの主要な細菌の割合等が確認できます。

さらに、肥満と関わりがあるとされる菌の割合(FB比)が明らかに。たとえば太る原因になる菌が占める割合が多い場合は、やせを促進する菌のエサとなる食物繊維を摂るようにするなど、効率的な体質改善につながるヒントを得ることができます。

腸内フローラのチェックをしましょう!

腸内フローラバランスチェック

腸内フローラバランスチェックは、腸内細菌の種類や割合を見える化することで、健康に役立つ情報を提供する解析キットです。

¥21,780(税込)

監修

佐藤 守仁先生

医療法人社団 東京銀座国際醫院 理事長・堂島ライフケアクリニック・東京銀座国際クリニック 院長

1990年 国立弘前大学医学部卒業。

1990年 津軽保健生協健生病院 内科・麻酔科、1993年札幌医科大学 救急集中治療部(現 高度救命救急センター)、2001年 札幌医科大学第1生化学教室 兼務、2003年 市立札幌病院救命救急センター、2003年 国立国際医療センター救急部 緊急治療医長、2009年 医療法人新松田会 愛宕病院 救急部 副部長、2013年 堂島ライフケアクリニック 院長。

2019年 細胞培養センターを併設した「東京銀座国際醫院」を開業。免疫、遺伝子治療を含む、がん統合医療から再生治療までを行う。血液クレンジングや腸内フローラを調整するプロバイオティクスサプリメントも開発し、潰瘍性大腸炎に対する新しいアプローチを検討。

参考文献・資料

厚生労働省 e-ヘルスネット 腸内細菌と健康

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html

- 平山和宏(2014)“腸内細菌叢の基礎”モダンメディア.60:9-13