塩分と高血圧

塩分を摂りすぎるとどうなるの?

食塩の過剰摂取には「高血圧」を始め、「腎不全」「骨粗しょう症」「胃がん」など、健康に対するさまざまなリスクが知られています。ここでは、最も身近なリスクの一つである高血圧を中心に、それぞれのリスクについて解説します。

高血圧とは

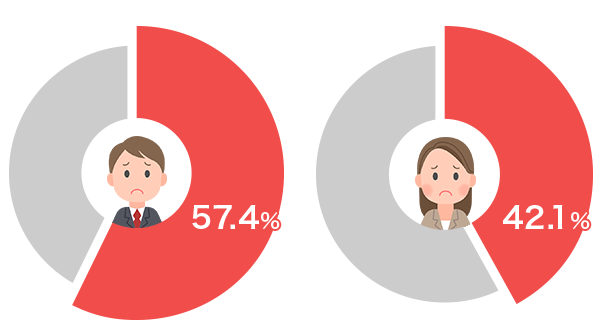

日本人は体質的に高血圧になりやすく、20歳以上の人が高血圧を持つ割合は、男性で57.4%、女性で42.1%にも上ります。また、加齢によっても高血圧のリスクが高くなり、高血圧を持つ人の割合は、30歳代から50歳代の間に、男性では13.6%から56.0%、女性では3.5%から31.2%へと高まります。

食塩の過剰摂取が高血圧のリスクになることは複数の研究によって裏付けられています。

20歳以上の高血圧症有病者の割合

心臓が血液を送り出すとき血管の内側にかかっている圧力を血圧といい、一定基準より高い状態が高血圧です。食塩を摂りすぎると、血液の量とナトリウム濃度が高くなります。これらを元に戻すためには腎臓から水分と塩分の排泄で増やす必要があり、血圧が高くなることによってバランスがとれると考えられています。高血圧にはいくつかの基準がありますが、一般に血圧が140/90mmHg(収縮期/拡張期)以上になると高血圧とされます。

- ※収縮期血圧:心臓がぎゅっと収縮しながら血液を思い切り送り出すときの血圧

- ※拡張期血圧:心臓が広がりながら次の力をためているときの血圧

高血圧による合併症

健康な人であっても、血圧は体調・姿勢・精神状態などによって常に変化します。血圧が高い状態が一時的であれば特に問題になることはありませんが、高血圧が長く続くと、動脈硬化や心不全、認知症といった病気(合併症)を引きおこすおそれがあります。

動脈硬化とは

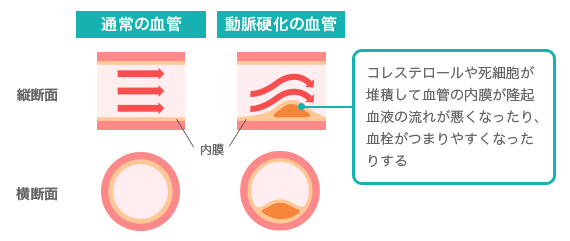

動脈硬化とは、高血圧や脂質異常症、糖尿病、喫煙、加齢などが原因となって、血管が硬く厚くなってしまうことです。血管は本来ゴムホースのような弾性をもっていますが、動脈硬化になると血管の弾性が失われ、血管の内壁にコレステロールや老廃物などが堆積したり、血栓(血液の塊)が詰まったりして、血流が滞りやすくなります。動脈硬化は若年のうちから、動脈のごく狭い範囲で始まり、加齢とともにその範囲が増え、程度が強くなっていきます。

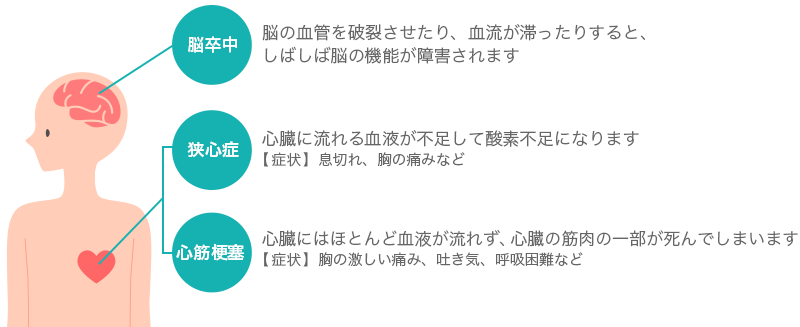

動脈硬化が進行すると、血管の内腔が狭くなったり血栓ができることによって、血管が詰まりやすくなります。心臓の血管が閉塞する心筋梗塞、脳の血管が閉塞する脳卒中は、いずれも死に直結する可能性がある恐ろしい病気です。

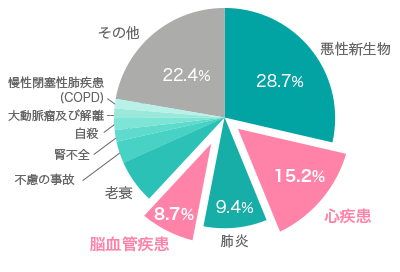

平成27年の報告では、心筋梗塞などの心疾患と脳卒中などの脳血管疾患は、日本人の死因のそれぞれ15.2%、8.7%と、2つだけで20%以上を占めています。動脈硬化を予防することで、これらの死因を遠ざけることにもつながるのです。

主な死因別死亡数の割合(平成27年)

高血圧によるその他のリスク

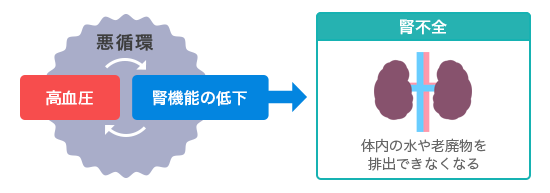

高血圧は腎臓病にも強く関係しています。高血圧が続くと腎臓の血管が障害され、腎機能が徐々に低下して、透析を必要とする末期腎不全のリスクが高くなります。また、腎機能の低下によって血圧はさらに上昇し、悪循環となります。さらに高血圧、特に中年期の高血圧は、老年期の認知症の発症リスクを上げることが知られています。はっきりとした理由は不明ですが、収縮期血圧が10mmHg上昇するごとに認知機能低下のリスクが5%ずつ上がるという報告があります。

高血圧対策

高血圧のリスクを抑制するための高血圧対策は、食事や運動習慣などの生活習慣の改善が基本です。生活習慣を改善しても血圧があまり下がらない場合や、重度の高血圧患者の場合、血圧を下げる降圧薬が必要になります。まずはライフスタイルを見直すところから始めてみましょう。

| 食事 | 減塩の程度に応じた降圧効果が期待できるため、薄味の食事に慣れながら少しずつ摂取量を減らしていきましょう。 |

|---|---|

| 運動 | 適度な運動は血圧を下げる効果があります。また、体脂肪の減少、生活習慣病の予防、リラクセーション効果など、健康な体をつくるさまざまな効果が期待できます。 |

| 体重管理 | 維持すべき体重の目標はBMI 25未満です。ウエストの周囲は、男性なら85cm未満、女性なら90cm未満を維持しましょう。 BMI (Body Mass Index:ボディマス指数) =体重kg/(身長m)2 |

| 節酒 | 大量の飲酒は高血圧を助長します。その他にも、脳卒中や不整脈、がんなどのリスクを高めることが知られています。お酒を飲む習慣がある方は、飲む量に気をつけましょう。 |

| 禁煙 | 1本の紙巻きたばこを吸うだけで血圧が上昇し、15分以上は正常血圧よりも高い状態が持続することが示されています。喫煙は動脈硬化の強い促進因子で、がんの最大の危険因子でもあり、禁煙が望まれます。 禁煙によって食生活が変化したことで、体重が増えてかえって血圧が上昇してしまう例もあるので、食生活や体重変化にも十分に注意しましょう。 |

高血圧以外の健康リスク

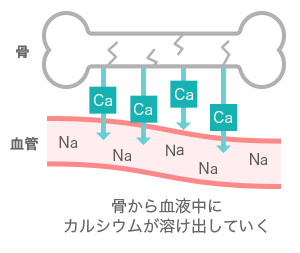

骨粗しょう症と食塩摂取の関係も知られています。カルシウムはカリウムと同じく、ナトリウムを排出するはたらきがあります。食塩の過剰摂取によって血中ナトリウム量が過剰に増えると、尿中のナトリウムも増え、その一部はカルシウムに置き換わり、尿へのカルシウム排泄が増えます。尿へのカルシウム排泄増加が続くと、その元になる血液や骨のカルシウムが減っていきます。こうして骨に含まれるカルシウム量が減ることが、骨粗しょう症の原因と考えられています。

骨粗しょう症と食塩摂取の関係も知られています。カルシウムはカリウムと同じく、ナトリウムを排出するはたらきがあります。食塩の過剰摂取によって血中ナトリウム量が過剰に増えると、尿中のナトリウムも増え、その一部はカルシウムに置き換わり、尿へのカルシウム排泄が増えます。尿へのカルシウム排泄増加が続くと、その元になる血液や骨のカルシウムが減っていきます。こうして骨に含まれるカルシウム量が減ることが、骨粗しょう症の原因と考えられています。

骨粗しょう症が進行すると、転倒などの軽い力で骨折してしまうリスクが高まります。骨折は、要介護状態になった原因の10.8%を占めているというデータもあります。骨折といえども、老年期には十分に注意する必要があるでしょう。

食塩の摂りすぎは、胃がんとも関係があります。ピロリ菌という細菌が胃の中に生息していると、胃潰瘍や胃がんのリスクが高まりますが、食塩の過剰摂取が組み合わさることで、さらにそのリスクが高くなることが知られています。スナネズミによる研究では、食塩の摂取だけでは胃がんの発症率に影響はありませんでしたが、ピロリ菌に感染している場合、食塩の摂取量によって胃がんの発症率が高くなりました。胃がんは、がんの中でも男女ともに死亡者数が多く、日本人にとって特に注意を払いたいがんの一つです。

監修

河野 雄平先生

帝京大学福岡医療技術学部 医療技術学科長/教授(内科学)

国立循環器病研究センター(高血圧・腎臓科) 客員部長

1974年九州大学医学部卒業、第2内科入局、1978年福岡県立九州歯科大学内科 助手、1981年九州大学医学部第2内科 助手、1982年米国クリーブランドクリニック心血管研究部門 研究員、1985年国立循環器病センター内科高血圧腎臓部門 医員、2001年 同部門 部長、2010年独立行政法人国立循環器病研究センター 生活習慣病部門長・同 高血圧・腎臓科部長、2015年帝京大学福岡医療技術学部 医療技術学科長/教授(内科学)。

専門は、高血圧、腎臓病、循環器病、生活習慣病。

日本高血圧学会(名誉会員,監事)、日本未病システム学会(理事)、日本腎臓学会(功労会員)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員 (2004-)、厚生労働省「日本人の食事摂取基準2015年版」策定検討会構成員など多数を務める。

参考文献・資料

厚生労働省 (2016) “平成28年 国民健康・栄養調査”

厚生労働省 (2015) “平成27年 人口動態統計月報年計(概数)の概況”

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/

厚生労働省 (2016) “平成28年 国民生活基礎調査の概況”

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html

国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl/index.html#mortality

- 日本高血圧学会 (2014) 高血圧治療ガイドライン 2014.

- 田中健藏 (1998) “日本人の動脈硬化 加齢と新しい危険因子” 日老医誌; 35: 880-890.

- 武地一 (2007) “高齢者高血圧治療と認知機能” 日老医誌 44: 433-436.

- Launer LJ et al. (1995) “The association between midlife blood pressure levels and late-life cognitive function. The Honolulu-Asia Aging Study” JAMA 274: 1846-1851.

- Groppelli A et al. (1992) “Persistent blood pressure increase induced by heavy smoking” J Hypertens 10: 495-459.

- Tamura U et al. (2010) “Changes in Weight, cardiovascular risk factors and estimated risk of coronary heart disease following smoking cessation in Japanese male workers: HIPOP-OHP study” J Atheroscler Thromb 17: 12-20.

- 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成員会 (2015) “骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版”

- Caudarella R. et al. (2009) “Salt intake, hypertension, and osteoporosis” Journal of Endocrinological Investigation 32(4 Suppl): 15-20.

- Nozaki K et al. (2002) “Synergistic promoting effects of Helicobacter pylori infection and high-salt diet on gastric carcinogenesis in Mongolian gerbils” Jpn J Cancer Res 93: 1083-1089.

- 田中昭文ら. (2013)”Helicobacter pyloriと胃癌” 杏林医会誌 43 133-144.

- ホーム

- サービス一覧

- 塩分バランスチェック

- 知る減塩

- 塩分と高血圧